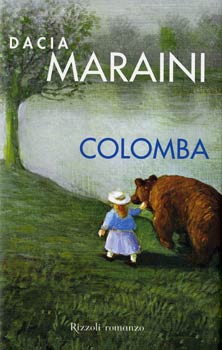

COLOMBA

di Dacia Maraini

Edizione Rizzoli

Pagine 374

Prezzo Euro 17,00

| Dov'è

finita Colomba? Di lei non restano che la bicicletta abbandonata e

i misteri di un bosco abruzzese.

Nessuno ormai crede più che Colomba

sia ancora viva, solo sua nonna Zà è certa di poterla

ritrovare e per questo ogni mattina, in sella alla sua bicicletta,

passa al setaccio i boschi delle montagne abruzzesi. E' sparita

da un anno Colomba e ogni ricerca è stata inutile. Il mistero

cresce, aleggia anche il sospetto di un delitto. Si tratta di un

rapimento o solo di una fuga?

Questo romanzo epico e corale ci accompagna in luoghi e tempi distanti

e vicini, misteriosi e quotidiani. Presi per mano come in una fiaba

attenta, si sprofonda nel flusso felice della narrazione. Una struttura

a cipolla, i cui personaggi e vicende si fanno sfogliare con curiosità

e partecipazione. La memoria di chi narra medica qua e là

le sue ferite, rimedia i suoi guasti, ritrova le sue motivazioni.

Le voci delle due donne dapprima si alternano, si contendono la

scena, poi si sovrappongono, una scivola nell'altra. Chi sta intrecciando

questa storia di storie lunga un secolo? E dov'è finita Colomba?

Inghiottita nei misteri di un bosco? Perchè ha abbandonato

veloce la sua bicicletta? Emma Giammattei per Il Mattino All’insegna

della contaminazione fra differenti stili linguistico-narrativi,

l’ultimo romanzo di Dacia Maraini, Colomba

(Rizzoli, pagg. 374, E 17), ricco di parole e di pagine, si presenta

come una svolta, o almeno come ricerca in una direzione nuova, all’interno

della folta produzione di questa scrittrice molto amata dai suoi

lettori, eppure ancora in una zona d’ombra nel panorama della

letteratura contemporanea. Si vuol dire che la presenza della Maraini

non è stata ancora concettualizzata, in positivo o negativo

non importa, dalla critica. In questo romanzo vige l’astuta

messa in scena del mondo narrato, con gli ingredienti che oggi il

lettore sembra richiedere, tutti rappresentati con senso delle pari

opportunità fra i temi affrontati: il «giallo»

della scomparsa di una giovane Colomba in un bosco abruzzese; la

ricerca-inchiesta che ne esperisce la vecchia ma tenace nonna Zaira,

detta Za; e quindi il fronteggiarsi dell’arcaico mondo dell’Abruzzo

delle montagne, una regione che a partire dal folklorista De Nino

meglio ha custodito la memoria del popolare, con la giungla pervasiva

del moderno. La dialettica, profondamente italiana, fra città

e campagna in quanto spazi dell’immaginario, si arricchisce

della prospettiva storica. Infatti viene ricostruito l’albero

genealogico della famiglia di Zaira, che permette il diramarsi delle

storie dall’Ottocento fino al fascismo, secondo una bene sperimentata

tecnica narrativa di matrice balzacchiana prima che zoliana. La

proliferazione dei personaggi permette tutto, una grande libertà

della trama che potrebbe amplificarsi all’infinito. Soprattutto,

a partire dal nome della fanciulla scomparsa, e dalla metafora del

bosco, il romanzo propone una sorta di gotico contemporaneo. Dinanzi

alla innegabile sapienza combinatoria della Maraini viene fatto

di riflettere che Propp ha vinto, che cioè la sua antica

analisi della struttura della favola, ha prodotto una media scrittura

narrativa che ne ha inteso ed applicato le regole. Ma il dato più

significativo è costituito dalla figura della narratrice

che circola e interagisce fra i suoi personaggi, vale a dire la

componente metanarrativa che raffredda, ma anche interroga, passo

passo, il farsi dell’intreccio. All’inizio il personaggio

della scrittrice, definito semplicemente, quasi per cancellazione

di tratti più riconoscibili, «la donna dai capelli

corti», ci racconta come nasce un romanzo, per necessario

imporsi alla sua attenzione di «un personaggio che bussa alla

porta», in un incontro che deve, per usare il verbo della

Maraini «quagliare». È un approccio alla narrazione

che parrebbe di impianto vetero-realista; ma piuttosto rivela un

atteggiamento utilitaristico della scrittrice che cerca l’«interessante»,

e adopera i pezzi di realtà in funzione di altro, appunto

di una fabula. L’elemento femminile del romanzo, del resto

sottolineato continuamente, consiste appunto nella capacità

del personaggio femminile, Zaira, ma anche di tutte le trasmutazioni

autobiografiche della scrittrice nei personaggi femminili, di detenere

le leggi del Racconto. In questa prospettiva il romanzo affastella

il materiale per un romanzo e forse per più d’uno;

e la parte maggiormente evocativa per un lettore colto - colto almeno

quanto la Maraini - è l’Appendice con il glossario

delle espressioni e dei modi di dire nel dialetto abruzzese che

scandiscono il testo. Certo è là, in quel codice segreto,

la radice del romanzo. Lamentava Carlo Cattaneo, più di un

secolo e mezzo fa, che in Italia non si sapeva ancora fare quello

che la minima maestrina in pensione inglese sapeva benissimo produrre,

cioè «un tollerabil paio di volumi, mescolando non

senza garbo quegli otto o dieci caratteri di convenzione e quelle

venti o trenta combinazioni d’uso, con cui si può comporre

un numero qualunque di romanzi, a un dipresso come con un mazzo

di carte o con una scatola di scacchi, si può fare un numero

qualunque di partite». Ecco, questa astuta Colomba assicura

il critico della avvenuta evoluzione della nostra media civiltà

letteraria. E non è poco. |

| Dacia

Maraini è nata a Firenze. Ha pubblicato i romanzi La vacanza

(1962), L'età del malessere (1963), Memorie di una ladra (1973),

Donna in guerra (1975), Isolina (1985), La lunga vita di Marianna

Ucrìa (1990, Premio Campiello 1990), da cui è stato

tratto il film di Roberto Faenza, Voci (1994), Dolce per sè

(1997). Tra le sue raccolte di poesie ricordiamo Viaggiando con passo

di volpe (1991) e Se amando troppo (1998). La sua produzione teatrale

è stata per la prima volta raccolta nei due volumi Fare teatro

1966-2000 (2000). Nel 1980 ha pubblicato con Piera Degli Esposti,

Storia di Piera a cui è seguito Piera e gli assassini (2003),

nel 1993 Bagheria, nel 1996 Un clandestino a bordo, nel 2001 La nave

per Kobe. Ha vinto nel 1999 il Premio Strega con Buio. Le sue opere

sono edite presso Rizzoli e tradotte in venti paesi. Sul "Corriere della Sera" tiene una rubrica ogni tre settimane dal titolo "Il sale sulla coda". |