"Stefano Pirandello, Tutto il teatro"

a cura di Sarah Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla

| Sarah

Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla, coppia molto affiatata nella

vita come moglie e marito, lo sono anche nel lavoro che da anni svolgono

insieme nel presentare personaggi appartenenti direttamente o indirettamente

alla cultura siciliana la cui fama ha travalicato i confini dell’Isola

e, spesso, quelli dell’Italia. Sarah possiede capacità

esegetica fondata su una seria preparazione critica e scientifica;

Enzo la integra con una ricerca esauriente e rigorosa. Le loro numerose

pubblicazioni si distinguono inoltre perché corredate da una

doviziosa iconografia. È il caso della loro ultima fatica, il prezioso cofanetto, appena edito da Bompiani, dedicato a tutto il teatro di Stefano Pirandello (1895-1972). Oltre all’acuto saggio introduttivo e alla interessante cronologia e documentazione della vita e delle opere, i curatori presentano, all’interno di ciascuno dei tre volumi, una ricca serie di fotografie in cui compare Stefano Pirandello da bambino di un anno (1896) fino alle soglie della sua morte. È come leggere un romanzo, in cui il protagonista è presentato con i suoi familiari e parenti, principalmente con suo padre Luigi, con personalità famose, con amici anonimi, commilitoni e compagni di prigionia, con sua moglie e i suoi figli, tutti mutando inesorabilmente in una comune avventura umana. |

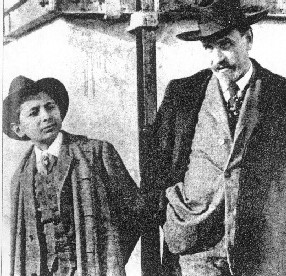

Stefano col padre Luigi Pirandello a Roma nel 1908 |

Stefano Pirandello si impone per il suo singolare destino, stretto tra

due traumi determinanti, la follia della madre e il genio del padre; due

follie, in fondo, quella della mente e quella dello spirito. In possesso

di una sensibilità quasi umbratile, egli ammirò e subì

il fascino del padre, al punto di mutare per molti anni il suo vero cognome

in quello fittizio di Landi, una sorta di Mattia Pascal alla ricerca inconfessata

della propria identità. Da questo condizionamento egli riesce,

tuttavia, a salvare una sua originalità personale ed esclusiva.

È l’impressione che ho ricavato leggendo gli scritti dei

due curatori e rileggendo le sue opere, dense, gonfie di contenuti a cui

la forma teatrale fatica talvolta ad adeguarsi. Da qui, accanto a successi

pressoché trionfali, contrasti, proteste, critiche negative alla

rappresentazione dei suoi drammi come nel caso della messinscena di Giorgio

Strehler di “Sacrilegio massimo” al Piccolo di Milano (18

febbraio 1953). Erano ancora i tempi della “civiltà del fischio”

che oggi non c’è più, e da cui uscirono anche capolavori.

Ho conosciuto e frequentato Stefano Pirandello soprattutto quando, direttore

del Teatroguf di Roma, misi in cartellone il suo atto unico “L’uccelliera”

rappresentato il 2 giugno del 1942 con la regia di Mario Beltramo, protagonista

Giulia Masina – spettacolo integrato da un Quadro di “In questo

solo mondo”. In quell’occasione ebbi la possibilità

di apprezzare la sua mitezza e il suo pudore, il suo desiderio di nascondersi...

e anche la sua sommersa permalosità assai raramente manifesta.

Schiacciato dalla personalità dell’amatissimo padre, ne divenne

il più stretto confidente e consigliere, tanto da essere eletto

unico esecutore testamentario di un prezioso segreto. Luigi Pirandello,

infatti, gli rivelò, in punto di morte il sommario del finale inesistente

de “I Giganti della Montagna”. Nel suo professato scrupolo

di essere stato fedelissimo al dettato del padre, a me è parso

che in quel sunto trapeli la sua concettosa originalità, come se

nell’ultimo atto sia stato il padre a subire l’influenza del

figlio e non più viceversa.

Turi Vasile

Stefano

Pirandello

TUTTO IL TEATRO

a cura di Sarah Zappulla Muscarà

e Enzo Zappulla

3 volumi di 1494 pagine

Edizione Bompiani, € 24.00